[2025年度版]健康経営度調査票から読み解くPHR活用の新展開

2025年度の健康経営度調査における重要な変更点である「PHR活用」に関する設問をとりあげ、その内容について解説しています。

目次

- 2025年度版の調査票で確認すべき変更点

- PHRとは何か - 2025年度から本設問になった重要項目

- 健康経営の視点から見たPHR活用

- インテグリティ・ヘルスケアが考える、 専門職・医療職に相談できることの価値

- まとめ

- 昨年度、健康経営優良法人認定事務局編として改訂した健康経営ガイドブックに基づき、同ガイドブックで定義した健康経営推進方針と⽬標、KGI、KPIの整理に沿い、設問と選択肢を改訂

- 企業全体の⽬標・KGIへの検証に対し、誰が関与しているかが重要であるという観点から、設問を追加。併せて、具体的に何を改善したかを確認できるよう修正

- 認定要件の評価項⽬「性差・年齢に配慮した職場づくり」の新設と併せ、管理職・従業員への教育内容として、性差や年齢に配慮した職場づくりに関連する選択肢を追加

- 女性の健康に関する教育内容については、内容を確認できるよう修正

- 令和6年5月に改正された育児・介護休業法を踏まえ、選択肢を修正

- また、介護に関する制度の利用状況を確認する設問を追加

- プレコンセプションケアについての説明として、企業において取組む意義を追加し、具体的に企業で実施している取り組み内容を確認できるようアンケート設問・選択肢を修正

- 中小規模法人については、認知を問うアンケートを新設

- 記録・閲覧する

- 健康アドバイスを受ける

- インセンティブを付与される

- 専門職・医療職にPHRを共有し、相談できる

- ストレスチェックに関するサービスは除きます。

- 「d.従業員が自身のPHRを専門職・医療職に共有し相談できる体制を整えている」について、専門職・医療職が直接従業員のPHRにアクセスできなくてもかまいませんが、相談を受ける専門職・医療職が従業員からPHRを共有される場合があることを予め認識し、さらに「PHRを共有して相談ができること」を従業員に周知している場合に該当します。

2025年度版の調査票で確認すべき変更点

2025年版「健康経営度調査票」では、健康経営をより戦略的かつ実効性の高いものへと進化させるため、多岐にわたる改訂が加えられています。本資料では、表1にあげられた改訂ポイントのうち、⑥PHRを活用できる環境整備について解説します。

表1: 今年度の改訂ポイント

調査票・申請書の個別設問の主な改訂内容

| 改訂ポイント | 概要 | 区分 |

| ①健康経営推進方針と目標、KGI、KPIの定義の整理 |

|

大規模 |

| ②健康経営の理解促進に関する取組 | 経営トップ⾃らによる理解促進に関し、健康経営の推進方針やKGI、KPIの進捗など、どのような内容まで経営トップ⾃らが発信しているかを具体的に確認できるよう選択肢を修正(ホワイト500認定要件、中小はブライト500設問に追加) | 大規模 中小規模 |

| ③経営レベルの会議での 健康経営の議題化 | 取締役会での決議事項が企業により異なることなどを踏まえ、健康経営の推進方針を議論している会議体を確認する設問を追記し、そのうえで、具体的な決定事項、報告事項を確認 | 大規模 |

| ④組織全体に影響する効果検証 | 健康経営ガイドブックにおいて企業の健康風土醸成に関する内容を記載したことを踏まえ、組織全体に影響する効果検証として設問を新設(中小はブライト500設問に追加) | 大規模

中小規模 |

| ⑤管理職、従業員への教育 (性差や年齢に配慮した職場づくり) |

|

大規模 |

| ⑥PHRを活用できる環境整備 | PHR集計データの活用方法を問う設問に修正 | 大規模 |

| ⑦仕事と介護の両立支援 |

|

大規模 中小規模 |

| ⑧仕事と治療の両立支援 | 厚生労働省「事業場における治療と仕事の両立支援のためのガイドライン」を踏まえ、選択肢を修正 | 大規模 中小規模 |

| ⑨プレコンセプションケアの 認知と取組状況 |

|

大規模 中小規模 |

| ⑩多様な働き方をする労働者への健康経営の広がり | 個人事業者等に対する健康経営の在り方を検討するため、個人事業者等に対する健康支援の状況を問うアンケートを新設 | 大規模 中小規模 |

PHRとは何か - 2025年度から本設問になった重要項目

昨年度の調査票で、初めて「PHR」という用語が登場しました。ただ、昨年度は現状把握を目的としたアンケート調査という位置づけであり、評価対象とはされていませんでした。今年度は、本設問として評価の対象に入り、具体的な活用状況を問うものとなっています。

PHRとはパーソナルヘルスレコードの略で、2023年の第12回健康投資WG 事務局資料では『健診情報やライフログデータ(⽇々の⽣活における健康に関するデータ)等の個⼈の健康医療情報のこと』とされています。『PHRの活⽤は、⾃⾝の健康状態・⽣活習慣の可視化や、職場以外も含めた従業員の⽣活全般にわたる健康への充実した⽀援に繋がる。健康経営においても、データ管理に⼗分配慮した上で、適切に活⽤されることが望ましい』ことから、健康経営度調査票の設問として導入された背景があります。

そして昨年、2024年度の健康経営優良法人の調査票の集計結果から、従業員がPHRを活用できる取り組みとして『保健師や管理栄養士等の専門職によるアドバイスや相談が行える環境整備を行っている法人』が存在することがわかりました。また、PHRサービス導入法人のうち約5割が集計データの活用をしていることも明らかとなりました。

これらを受け、<専門職・医療職の関与><PHRデータを分析し活用すること>が質の高い健康経営につながるとして、2025年度の調査票に反映されています。特に後者の、PHRをどのように活用しているかは評価の対象となる設問であり、今後、健康経営の質の向上においてPHR活用が重要なファクターとなるものと考えられます。

健康経営の視点から見たPHR活用

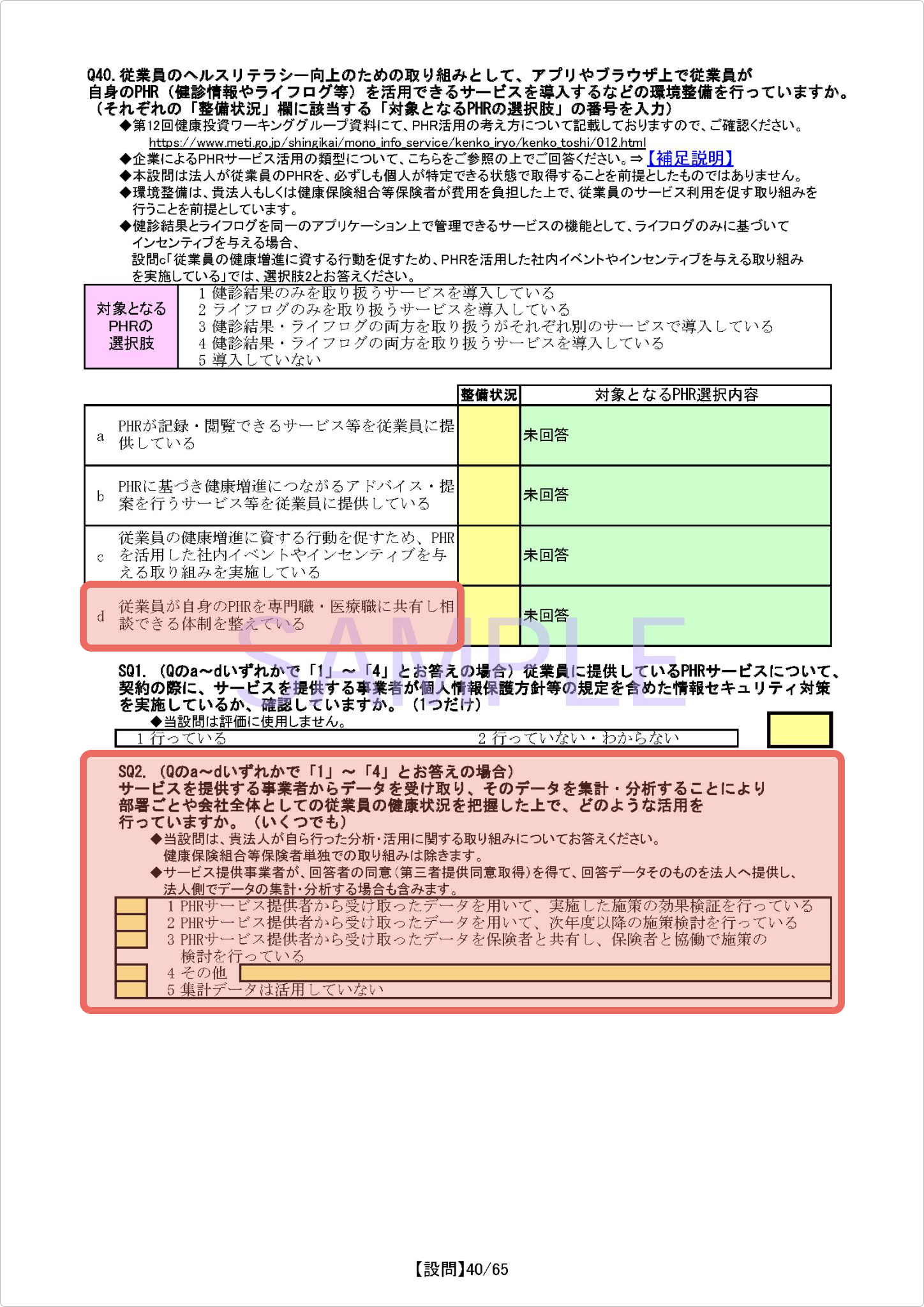

では具体的に、どのような設問かを見ていきましょう。赤枠をつけたところが、今回の変更ポイントです。次ページの図1を参照してください。

Q40の回答形式は少し複雑になっていますので、注意して見ていきましょう。

まず設問の本文ですが『従業員のヘルスリテラシー向上のための取り組みとして、アプリやブラウザ上で従業員が自身のPHR(健診情報やライフログ等)を活用できるサービスを導入するなどの環境整備を行っていますか。』とあります。

PHR活用の4つのパターン

そもそもPHR活用に関して、設問内に注記のある『PHR活用の考え方』の説明資料には、従業員が自身のPHRを活用するパターンとして、以下3つが想定されていました。

PHRサービスの利用者である従業員は、自分のPHRの活用パターンとして

というものです。これに対し、新たな活用パターンとして

と付け加えられました。調査票では、『従業員が自身のPHRを専門職・医療職に共有し相談できる体制を整えている』と表現されています。企業側が、そのような環境整備を行っているかどうかを問われています。

図1:調査票Q40 PHR活用に関する設問

出典:令和7年度 健康経営度調査(従業員の健康に関する取り組みについての調査)p.40

https://kenko-keiei.jp/wp-content/themes/kenko_keiei_cms/files/kk2026sample_dai.pdf

新設されたパターン:専門職・医療職との相談体制

先述のとおり、昨年の調査により、一定の法人において『保健師や管理栄養士等の専門職によるアドバイスや相談が行える環境整備を行っている』ことが明らかになりました。実際、厚生労働省の科研費による研究※でも、対象者のPHRを利用して特定保健指導やオンライン診療を実施することが行動変容の継続に効果的であることを示唆する報告もあります。そのようなPHRの可能性を追及し、質の高い健康経営を実践する企業をより高く評価するため、今回新たな活用パターンが追加されたと考えられます。

出典:厚生労働科学研究費補助金 循環器疾患・糖尿病等生活習慣病対策総合研究事業 オンライン特定保健指導・オンライン診療におけるPHR活用による行動変容に関する研究

なお、PHR活用に関して、調査票の補足説明として以下の記述があります。こちらもしっかり押さえておきましょう。

PHRを活用した集団の健康管理が、 新たな評価項目に

また、PHRサービスの具体的な活用方法について、今回から新たに加わった設問がQ40 SQ2です。『サービスを提供する事業者からデータを受け取り、そのデータを集計・分析することにより部署ごとや会社全体としての従業員の健康状況を把握した上で、どのような活用を行っていますか』

昨年のアンケートでは、単に活用している/いないを答えるものであったのに対し、今年度は、どのように活用しているかを問う、一歩踏み込んだ内容となっています。こちらも、健康データを集計し、集団の健康管理に生かすという、質の高い健康経営に取り組む法人をきちんと評価するため、新設された設問です。

コラボヘルス実践ーーーただし注意すべき点も

さて、その回答の選択肢としては①効果検証を行っている、②次年度への施策検討を行っている、③保険者とデータを共有し、施策検討も協働で行っている、というもので、複数選択形式となっています。

施策をやりっぱなしにするのではなく、きちんと効果検証して、その結果によって次年度への改善策を決めるというPDCAサイクルを回しているか。また、国が推し進めるコラボヘルス(保険者と事業者が積極的に連携し、加入者の予防・健康づくりを効率的・効果的に実行すること)の実践ができているか、を問うものとなっています。

注意点としては、各健保がアプリ導入や、健診データ分析等の施策を行っているケースは多々あると思いますが、保険者が単独で行った取り組みは、この回答にはあてはまらない、ということです。資料によれば、ここで想定しているのは、企業自らが分析、活用を行った場合や、健保との共同事業としてコラボヘルスの取り組みを行った場合のようです。

一方で、環境整備の費用負担が健保(保険者)であることは認められています。PHRアプリの配布等を健保の費用で行い、それを積極的に活用する施策を企業側が行っているのであれば、それこそコラボヘルスの代表的な事例であり、自信を持って✓をつけられます。自社のケースがあてはまるかどうかは念のため確認しておきましょう。

以上、調査票のPHR活用に関する部分の解説でした。

インテグリティ・ヘルスケアが考える、 専門職・医療職に相談できることの価値

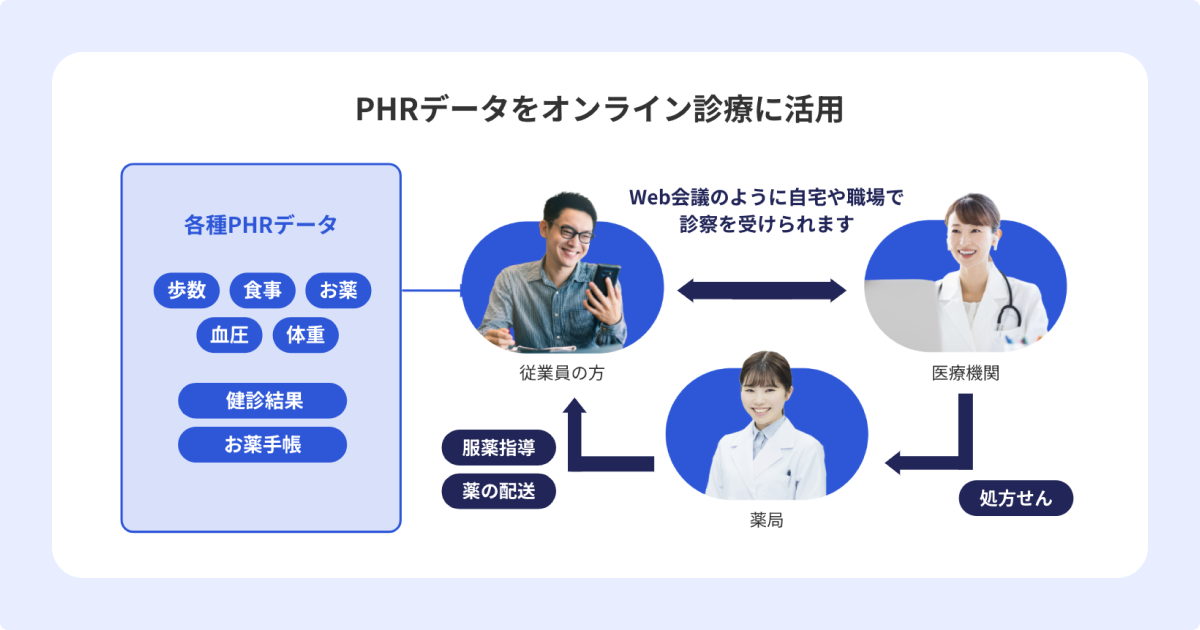

PHR活用の環境整備のひとつである、『従業員が自身のPHRを専門職・医療職に共有し相談できる体制を整えている』に関して、それがいかに価値があるかを、私たちは自社のサービスを通じて伝えていきたいと考えています。

一人では続かない健康づくりをサポート

特定保健指導や、生活習慣病の治療過程における生活改善は、日々の地道な努力や工夫の連続です。たった一人でやっていても、モチベーションは長くは続かないもの。取り組んでいる、頑張っていることを、誰かに認めてもらいたい-。 くじけそうなときに、そっと励ましてくれる人がいたら-。そんな気持ちにこたえるのが、スマートワンヘルスが提供する、PHRを連携したオンライン診療、オンライン保健室です。

〇〇さん、最近たくさん歩いていますね、お酒も減らしているのですね、次の検査結果が楽しみですね、といった見守りとリアクションが、行動変容を継続するモチベーションにつながるという事実を私たちは重視しています。

スマートワンヘルスのオンライン診療

スマートワンヘルスのオンライン診療では、医師がPHRを見ながら、治療方針を立てていきます。経年の健診結果をふまえた適切な診察を行い、患者さんのリアルな生活状況、患者さんの努力、葛藤、挑戦といったメンタル面にもしっかり寄り添いながら、ともに健康への歩みを進めていくのが特徴です。

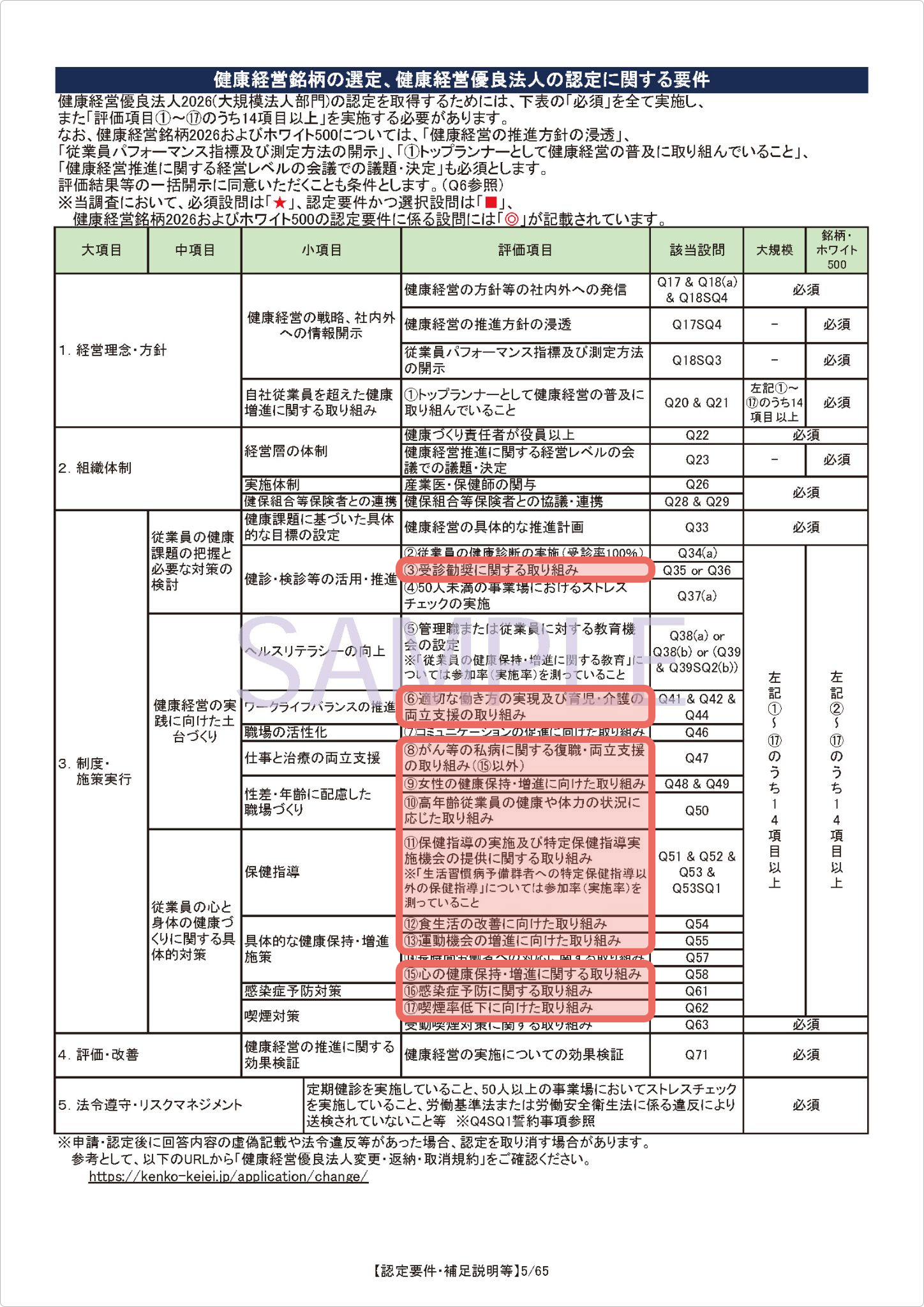

表2:健康経営銘柄の選定、健康経営優良法人の認定に関する要件

出典:令和7年度 健康経営度調査(従業員の健康に関する取り組みについての調査)p.5

https://kenko-keiei.jp/wp-content/themes/kenko_keiei_cms/files/kk2026sample_dai.pdf

まとめ

上記のとおり、2025年版健康経営度調査票では、従業員のPHRを活用する企業を評価していく方向です。

株式会社インテグリティ・ヘルスケアが提供する従業員の健康管理サービス「スマートワンヘルス」は、健康経営優良法人の認定要件となっている多くの項目で、施策として活用することが可能です。(受診勧奨、育児介護の両立支援、私病に関する両立支援、女性の健康支援、高齢従業員の健康支援、食生活改善、運動機会の増進、心の健康、感染症予防、喫煙率低下など/ 表2 参照)

「スマートワンヘルス」は、PHRと連携したオンライン診療のしくみを提供し、健康経営優良法人を目指す企業の皆様を力強くサポートします。サービスに関する詳しい説明をご希望の方は、ぜひお問い合わせください。

今すぐできる第一歩:スマートワンヘルスの資料請求・導入相談はこちらから

人事担当者の皆様の業務負担を劇的に軽減するだけでなく、社員一人ひとりの健康リテラシーを高め、具体的な行動変容へと導きます。

スマートワンヘルスで、長年頭を悩ませてきた健診後の課題に、本気で取り組んでみませんか?

まずは資料請求やオンライン面談など、お気軽にご相談ください。

参考資料:

健康経営優良法人認定事務局「令和7年度 健康経営優良法人認定事務局の活動及び申請認定に関するご報告」https://www.meti.go.jp/shingikai/mono_info_service/health_management/pdf/003_s01_01.pdf

2025年3月18日第2回健康経営推進検討会 事務局資料①

https://www.meti.go.jp/shingikai/mono_info_service/health_management/pdf/002_02_00.pdf

2025年7月18日第3回健康経営推進検討会事務局資料https://www.meti.go.jp/shingikai/mono_info_service/health_management/pdf/003_02_00.pdf

2024年7月23日 健康・医療新産業協議会 第12回健康投資WG 事務局資料

https://www.meti.go.jp/shingikai/mono_info_service/kenko_iryo/kenko_toshi/pdf/012_02_00.pdf

*「健康経営」はNPO法人健康経営研究会の登録商標です